ついにシーズン1完結(予定)

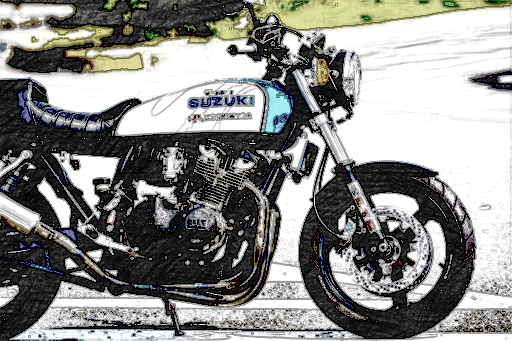

とりあえず出来上がりましてその辺ぐるっと乗ってきました。

なんとなく想像通りキャブレターの調子が非常に芳しくありません。

組まれているインナーキットが得体の知れない海外製?多分これが原因じゃないかななんて思います。

とりあえず作業報告も含め紹介していくよ。

次回への教訓。Z1Rのメインハーネス交換はZ1000MK2がベター

リプロ Z1Rのメインハーネスって忠実に再現しており使わないカプラーがかなりあります。

よりハーネスをシンプルにしたいのであればZ1000MK2辺りのものを使うのがやっぱりベストですね。

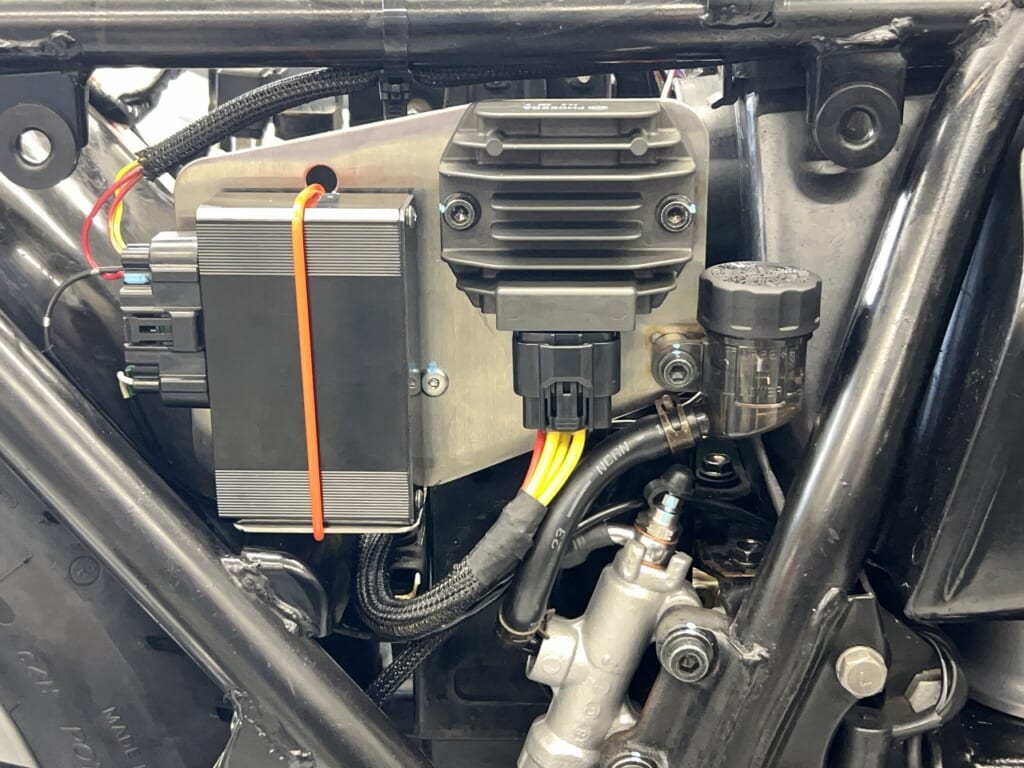

ヤマハ純正小型MOSFETレギュレーター 2CR-81960-00

FH022BAという型番のものになります。

かなり高年式の車両にも使われているレギュレーターで非常にコンパクトなサイズです。

結構使い勝手が良いので今後スタメンにしようと思います。

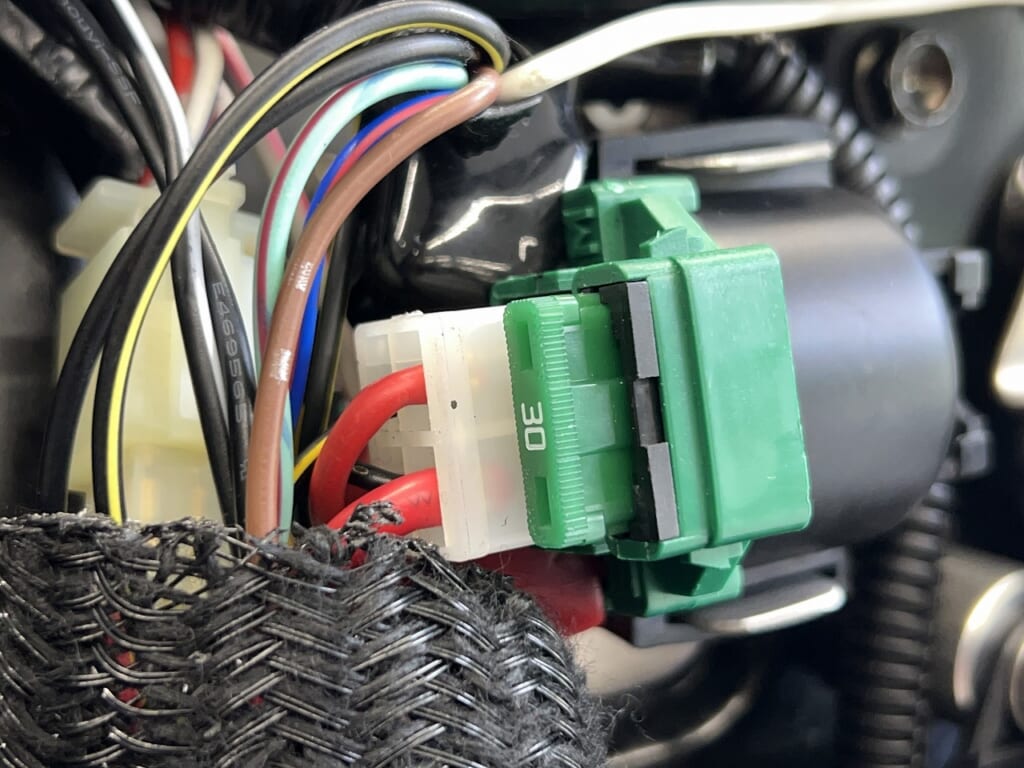

スターターリレーは30Aヒューズ付き 27010-0796

デザイン的には結構アナログなフローティングタイプです。

複雑な防水カプラーではなく通常の250サイズが使えるのがメリット。

カプラー部分にはバッテリーに直結する部分が2箇所あるので

充電系の配線を挿入してもよし、バッ直などの配線やD-UNITの常時12Vを挿入しても良いでしょう。

さらにここに30アンペアのヒューズがあるので

このカプラーから先の常時12V線の安全性が増します。スターターリレーはヒューズ付きを使うと安全性が高いですよ。

せっかくメインハーネスを変えるのであれば

極力現代のエッセンスを注入してあげる方が安心度がアップしますよ。

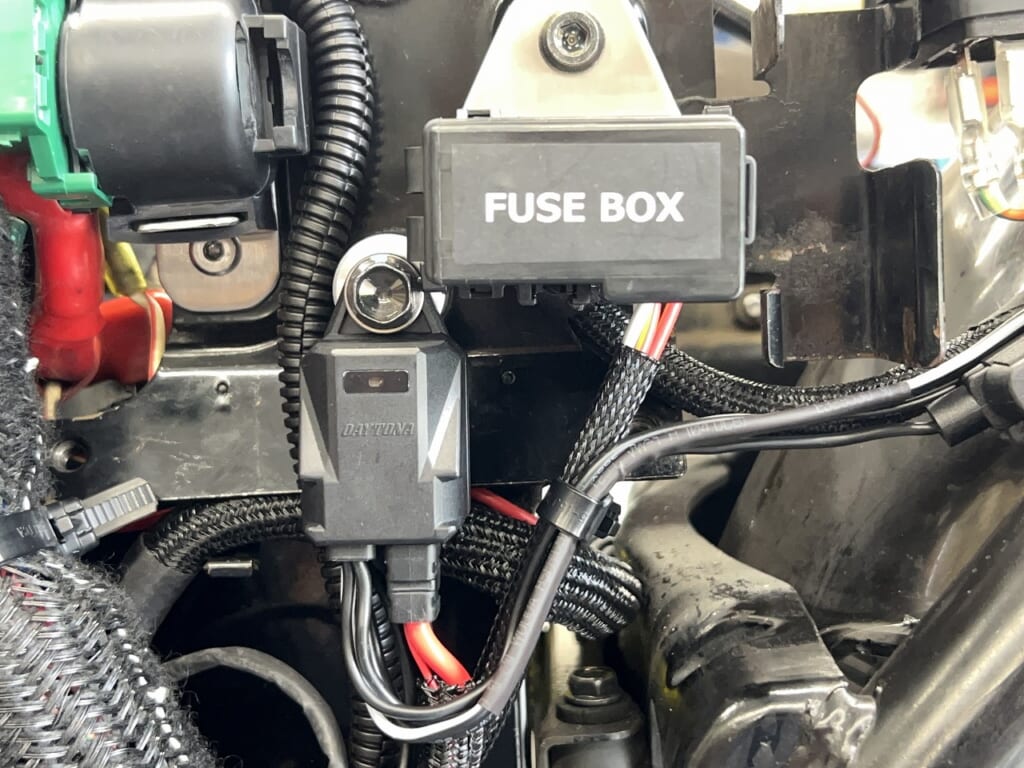

ホンダのヒューズボックスが非常に秀逸 38200-KFG-010

取り付け方法がちょっと面倒ですが部品としては非常に秀逸なアイテムです。

今回もこれ一つでヒューズボックス全て完結しました。

というか未だに管ヒューズがリプロで売られていることに衝撃。

私的には本当はヒューズ自体の着脱が楽なので通常のブレードサイズの方が好みなんですけどね。

ホンダの素敵なやつ廃盤になっちゃいましたから( ;∀;)

あと D-UNIT WRも装着しておきましたので

今後の ETC やその他電材 つける時 簡単ですよ。*1箇所スマホ充電に使ってます。

アースリードは L 型のスズキ純正を加工したよ

アースリードの取り付け部分が L 型になっているので綺麗に レイアウトできます。

メインアースの接続はロック付きのカプラーになっているのでこれもそのまま再利用します。

少し長さがあるので詰めてカシメ直して使ってますが加工するのはこの1点だけ。

全部作るよりちょっと加工して現代のものを使うと良いですよね。

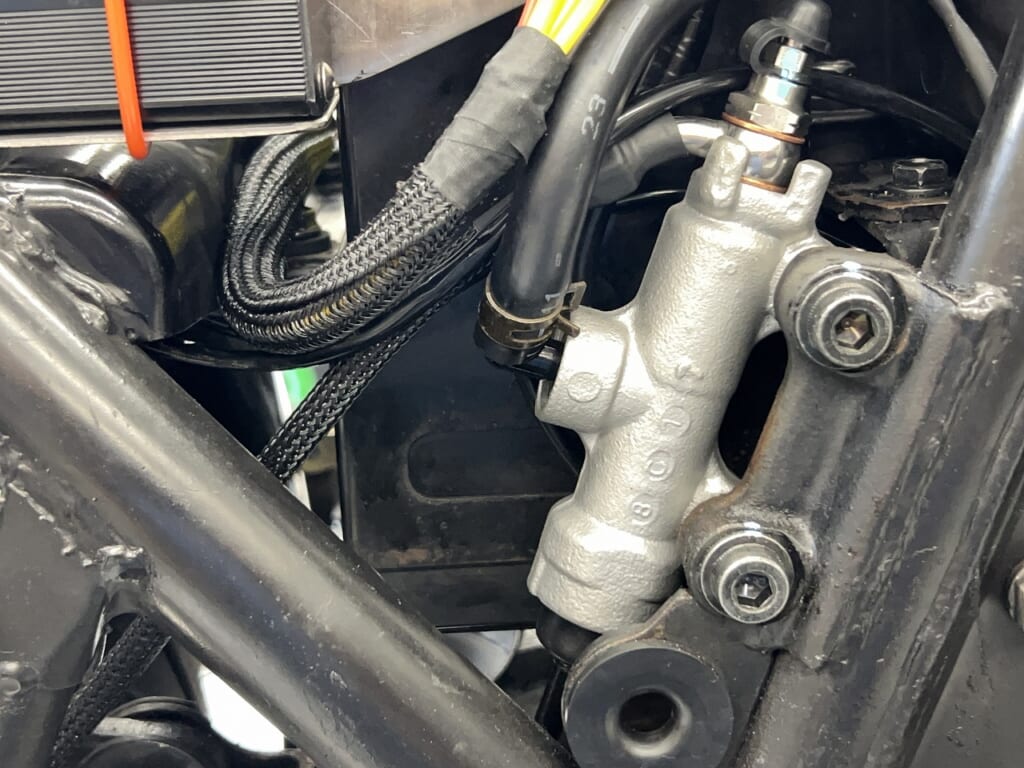

V-STROM650 純正 リアブレーキマスター69600-06G00

このマスターシリンダー取り付けピッチが同じですので

カラーだけで本体は取り付け可能です。

当然ロッドが全然違うのでそこは加工して使ってね。

ピストン径は14Φですがタッチも違和感なくしっかり出ますので安心して使えますよ。

スペースが許すのであればエア抜きしやすいエアフリーバンジョーにしておくのが間違いないです。

常に今後のメンテナンス性を考慮しておくと色々とスムーズになりますよ。

Z1Rブレーキマスター交換するのが手間な件

アッパーカウルとのクリアランスが厳しすぎてブレーキマスター交換するのにかなり悩みました。

微妙な位置調整ができない状態であればそこまで大変ではありません。

ただレバーなどの操作系は少し下げたい少し動かしたいってありますよね。

極力自分の好みマシンに近づけたいのであれば調整範囲は広い方が良いと思います。

ヤマハ純正のオフセットミラーホルダーを流用しました。

右側が逆ネジなのでヘリサート入れ直してるよ。

さすがにアッパーカウル外すのに

マスタータンクのボルト1本外さないといけませんがそれ以外は特に苦痛はないはずです。

ブレーキマスターは一般的な横押しタイプADFM-1001-0SR

最近は別にラジアルマスターではなくても良い気がしてきました。

意外と横押しでも十分なパフォーマンス得られますよね。状況に応じてチョイスすると良いと思います。

リアディスクは TR-11HZ トラッドタイプ

こういう部品が常に入手できるZ って本当に人気ですよね。

ブレーキディスクやスプロケットなどが手に入らないだけで

話がかなり大きくなってしまいます。

古いバイク入手する際にはまずは消耗品をチェックしてから買うほうが良いですよ。

フロントのブレーキディスクは表面を研磨して再利用してます。

前後ブレーキキャリパーはオーバーホールして内壁までツルツルになって

ブレンボかと思うぐらいのスムーズな作動を実現してます。

ブレーキフルードが腐っていたので前後ホースは作り直してます。

フロントフォークもオイル漏れが発生していたの

オーバーホール行うついでにボトムケースはウェットブラストかけております。

タイヤはミシュラン ロードクラシック

今回 Z1R に使ったのは

フロント100/90-18 リア4.00-18となります。

ホイールのリム幅を確認し純正の外径などと比較しリム幅にフィットするタイヤを選ぶと良いと思います。

この時代の直径が大きくて細いタイヤって本当に乗ってて楽しいですよね。

現代の太すぎる時代のバイクより個人的にはこの手のサイズが大好きです

時代は525。サンスターKS4H917がキットで便利

最近チェーンサイズ主流は525になりつつにありますね。

もう10年後ぐらいは530とかデカっ!って言われるのでしょうか・・・・

チェーンスプロケット交換するのにキットで販売してくれているので非常にありがたいですよね。

さらにフロントのスプロケットナット用ロックワッシャーまで

開発してくれているので安全度が飛躍的に高まります。

チェーンの色は特に指定されない場合は独断と主観で必ずゴールドになります。

オリジナルなのかそれ以外か?悩みが多い

メーターのダンパー新品でも中古でもがどうしても沈んでしまうのです。

こういうものなの?そして信じられないぐらいガタガタなので多少クリアランスまで詰めました。

かなり奥まったところでつけたり外したりするもので思った以上に時間かかってます。

メーター壊れていたのでオーバーホールにも出しておきましたよ。

久しぶりのエンジン始動!白煙もくもくTHE旧車

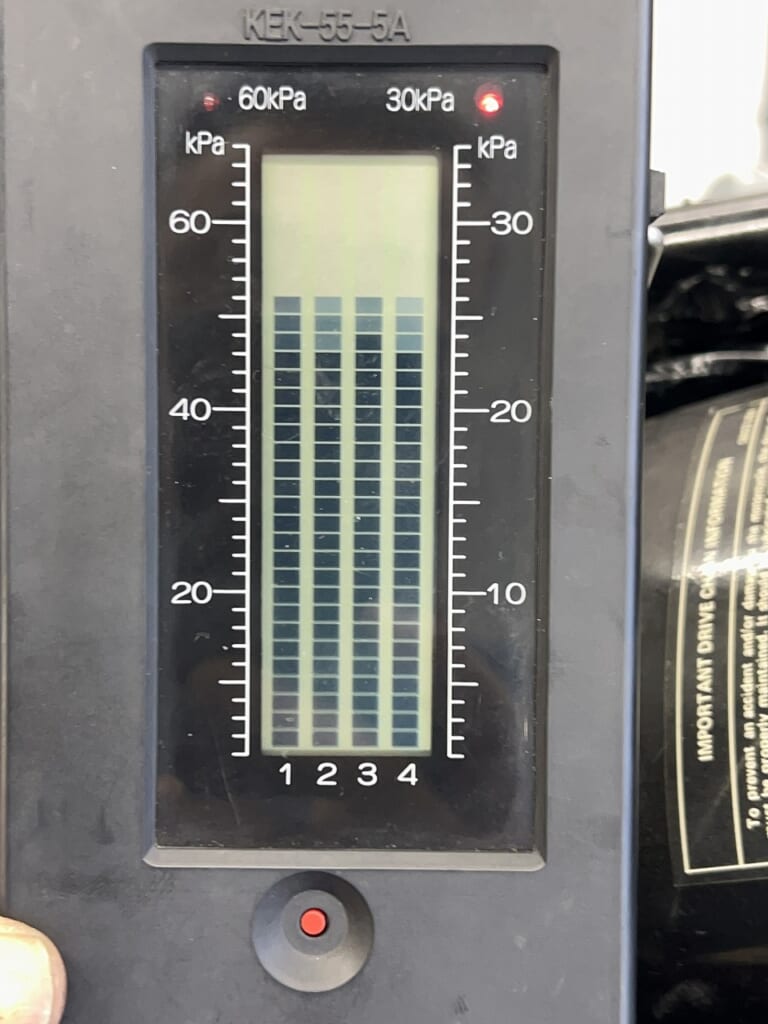

エンジン始動させましてキャブレターの同調を取っておきました。

併せてエアスクリューの調整も行っておきました。

ちょっと心配ですがその辺を軽く一周試乗しに行ってきました。

これはお仕事用のアクアプローバー電圧計です。

D-UNITなどにそのまま刺さるようにカプラー化してあり、

電圧計の背面には両面磁石をつけているのでタンクやハンドル仮に取り付けることができます。

充電系などを作業した車両は必ずチェックしながら試乗することにしてます。

この電圧計コンパクトで本当に素晴らしいですよね。

ガソリン入れて1周回ってきたっす。

発進さえしてしまえばどうにか乗れる感じですが若干現実的ではありません。

これではちょっと楽しく乗れませんね。

得体の知れない海外のインナーキットを組むくらいなら

古いオリジナルをまだ使った方がマシだと思います。

とりあえず選択肢としては燃調キットを試してみる もしくは CRキャブに交換するのどちらかになりそうです。

とりあえずシート下のカバー?モール?以外は取り付けてシーズン1完了となります。

多分そのままシーズン2に突入する予感です。。。。

とりあえずひと段落な感じなので通常業務に戻れそうです。

-

第41話【イナズマ1200】GSX-R1100用ヨシムラST-1カムを組む。

-

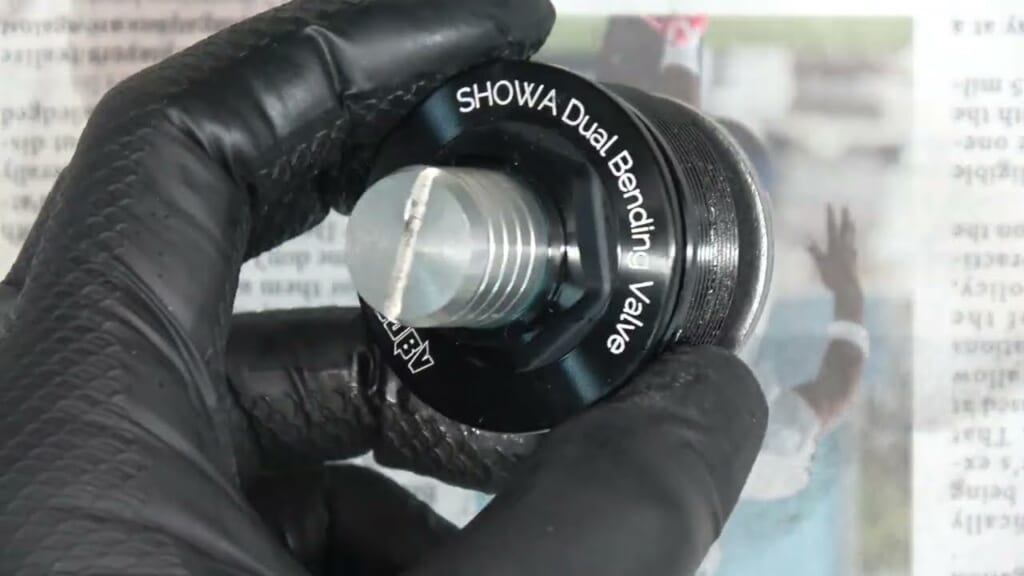

SHOWA 非カートリッジCB1100RSのM39-P1.00純正トップキャップが熱い

-

帰って来た!”AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED”の巻き

-

モンスター級のマグネット(磁石)ライト用マグネットアタッチメント A-61684【Thoughts】バイク。

-

バンディット1200 フロント/リアメンテOH・サンスターキャンペーンディスク・油冷メンテ・ホイールベリアングメンテ・ポッキリバイク車検・ニューテック

-

1000番の巻き

-

"オールスター タンピン三色ドラヘッド”の巻

-

今日もバースデイの巻き

-

【Thoughts】気のせいであれば良いが・・・モノが手に入りにくい?素材?職人?問題。